Just a crisis? Rethinking the city as fragments

Nur Krise? Die Stadt als Fragmente neu denken

Transcript in German: Ignacio Farías, April 9 2020

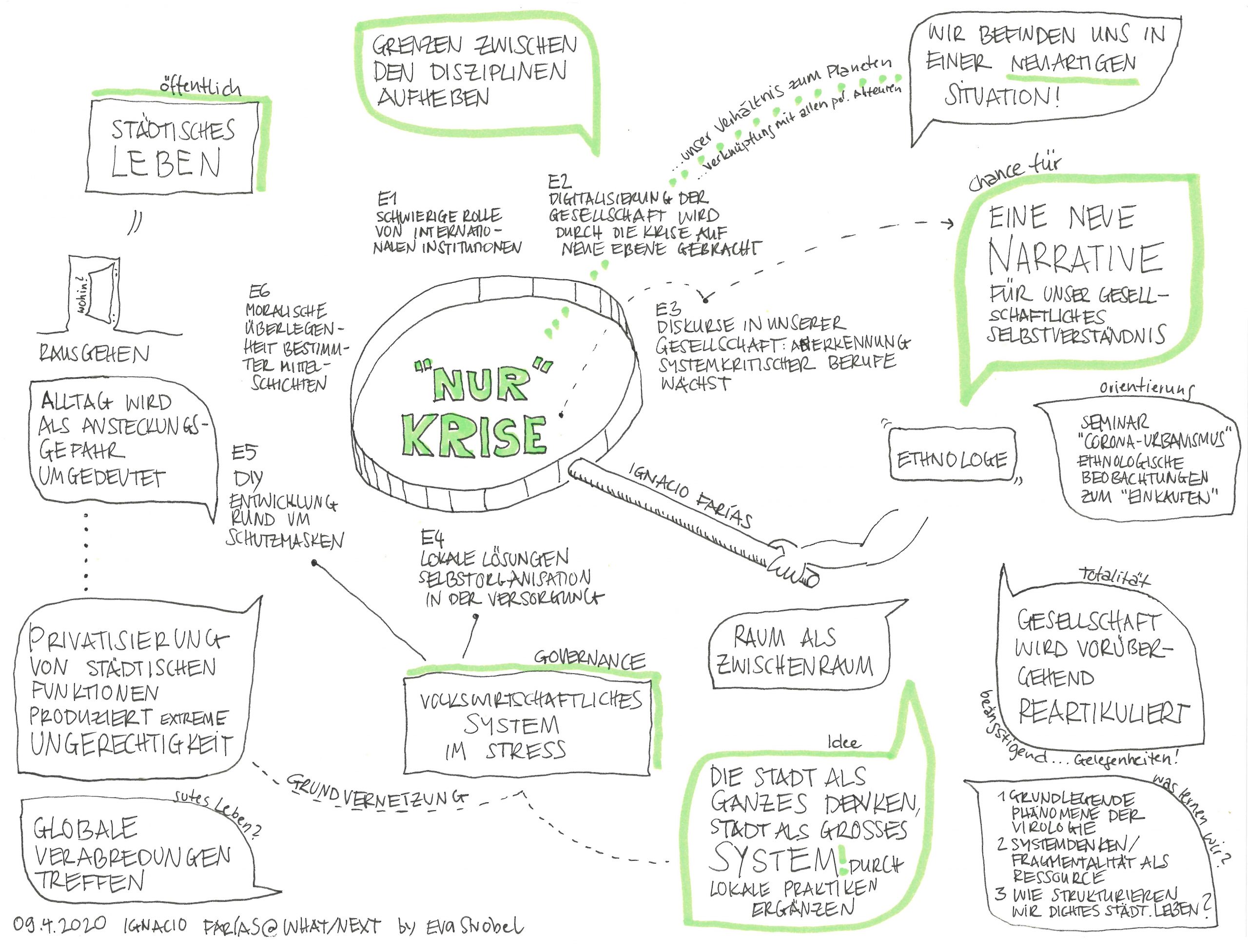

Directing the dialogue on this change into other disciplines, the team of What/Next spoke with Ignacio Farías, urban anthropologist and STS scholar. He shares his observations on the city from an ethnological perspective, pleads for the dissolution of the boundaries between disciplines and calls for the crisis not to be understood as temporary.

Um den Dialog über den Wandel in andere Disziplinen zu lenken, sprach das Team von What/Next mit Ignacio Farías, Stadtanthropologe und Wissenschafts- und Technikforscher. Er teilt seine Beobachtungen über die Stadt aus ethnologischer Sicht, plädiert dafür, die Grenzen zwischen den Disziplinen aufzulösen und fordert, die Krise nicht als zeitlich begrenzt zu verstehen.

Ignacio Farías, wie sehen Sie den Wandel, der in Quartieren, Städten und Regionen stattfindet? Welche Folgen der Corona-Krise beobachten Sie für Ihren Forschungsgegenstand, die Stadt und das städtische Leben?

Wandel ist ein großes Wort. Bisher ist niemand in der Lage, wissenschaftlich fundierte Prognosen zu einem Corona-bezogenen Wandel zu machen. Es gibt aber hinsichtlich wirtschaftspolitischer und stadtpolitischer Entwicklungen viele relevante Ansatzpunkte. Zu viele vielleicht. Ich schaue zum Beispiel mit großem Interesse auf die offensichtliche Diskoordination unterschiedlicher Governance-Ebenen, zwischen Institutionen, die auf globaler, europäischer oder nationaler Ebene operieren. Da stellt sich immer wieder die Frage: ist das ein Versagen der Politik? Oder ist es eigentlich ihre Stärke, also diese Fähigkeit, unterschiedliche und sogar widersprüchliche Antworten geben zu können? Damit ist auch die Erkenntnis verbunden, dass ein Virus bzw. eine Pandemie kein singuläres Phänomen ist.

Interessant finde ich auch die öffentlichkeitswirksame Präsenz des Begriffes systemrelevant und die damit zusammenhängende, auch wenn vorübergehende Veränderung in den Leitbildern, Semantiken und Diskursen, mithilfe derer wir über Gesellschaft denken. Die letzten Dekaden sind geprägt von Begrifflichkeiten wie Wissensgesellschaft, Innovationsgesellschaft, kreative Industrien – mit ihren entsprechenden unternehmerischen Subjekten und Figuren. Nun wächst die Anerkennung für systemkritische Berufe, die sich mit Fragen der Fürsorge, der Pflegearbeit, der Instandhaltung beschäftigen. Hier besteht Potenzial für eine Reihe von gesellschaftskritischen Perspektiven, aus denen ein grundlegend anderes Leitbild, ein anderes Narrativ für unser gesellschaftliches Selbstverständnis, entstehen kann.

Die Umdeutung unseres Alltags als Ansteckungsgefahr ist natürlich faszinierend, insbesondere wie sich dementsprechend alle städtischen Alltagspraktiken transformieren: Von den Begrüßungsformen bis hin zu ständigen Formen der gegenseitigen Beobachtung und Überwachung unter Fremden auf der Straße. Besonders problematisch finde ich auch Formen einer Art moralischer Überlegenheit bestimmter, oft intellektueller Mittelschichten gegenüber anderen gesellschaftlichen Akteuren, die vielleicht mit den Regeln der Quarantäne nicht so strikt umgehen. Daraus resultieren neue Formen der gegenseitigen Überwachung und sozialen Bestrafung beim Abweichen von sozialen Normen.

Eine neue Narrative für unser gesellschaftliches Selbstverständnis.

Ignacio Farías 04/2020

Ein weiteres Thema ist das Wegfallen von wichtigen städtischen Funktionen für benachteiligte Menschen. Dabei denke ich an informelle Ökonomien, die vielen Menschen helfen, es bis zum Monatsende zu schaffen, oder an die Flucht vor Gewalt in der Familie. Mit der Quarantäne verstärken sich Formen von sozialer Ungerechtigkeit. Anthropologisch betrachtet lädt diese Situation dazu ein, die Kategorie des Wohnens als das, was uns als Menschen definiert, in Frage zu stellen. Die Quarantäne zeigt, dass wir mehr als Wohnen brauchen, dass das städtische Leben mehr beinhaltet. Die Figur des Rausgehen‘ sollte eine neue Wichtigkeit erlangen, in philosophischem Sinne: Dasein als Rausgehen und die Stadt nicht als Innenraum, sondern als Außenraum. Mit dem Wegfall des Rausgehens und damit dem Bezug zur Stadt fällt unser Leben – unsere Identität – auseinander.

Die Pandemie verändert also alle Bereiche, alle Praktiken, alle Funktionssysteme, alle Institutionen der Gesellschaft. Gesellschaft wird als ein Ganzes in Bezug auf ein Problem vorübergehend definiert und regiert. Mit dieser Figur des Ganzen – der Figur der Totalität – entsteht ein gewisser Totalitarismus. Dies ist einerseits beängstigend und birgt eine Reihe von Problemen und Risiken, wie zum Beispiel die Stärkung von Populismus und Diktaturen. Andererseits ist es eine enorme Gelegenheit, um eine Gesellschaft umzudenken und unser gesamtes Leben zu transformieren.

Bereits vor der Corona-Krise haben wir uns mit einer Reihe von Trends und Entwicklungen beschäftigt, die unsere Städte verändern. Welche Beschleunigungen sehen Sie jetzt und wo erwarten Sie, dass Prozesse möglicherweise zum Stillstand kommen?

Die Frage nach der Beschleunigung oder Entschleunigung des Wandels ist noch sehr offen. Sie hängt davon ab, ob wir weiterhin die Corona-Krise nur als Krise verstehen oder ob wir diese Krise als Zeichen einer grundlegenden Transformation sehen.

Viele der getroffenen politischen Maßnahmen gehen davon aus, dass die Krise vorübergehend ist. Ich denke, dass in dieser Krise Potenzial für Wandel liegt – dass wir diese Krise vielmehr als eine Art Zeichen für eine neuartige Situation sehen sollten – eine, wo gerade aufgrund der Klimakrise Naturkatastrophen und nicht-menschliche Akteure, wie COVID-19, unsere städtischen Welten radikal und destruktiv transformieren können. Dafür müssen die Zusammenhänge zwischen dem Corona-Virus und dem Leben auf unserem Planeten umfassend betrachtet werden. Vieles wird davon abhängen, inwieweit die politischen Akteure, wie zum Beispiel Fridays for Future oder Extinction Rebellion, die sich als starke Stimmen in Bezug auf den Klimawandel positioniert haben, in der Lage sind, die jetzige Situation mit ihren Anliegen zu verknüpfen. Hier läge das Potenzial für einen grundlegenden Wandel der Art und Weise, wie wir über unser Leben und unsere Städte auf diesem Planeten denken. Es bleibt aber offen, wie die Krise über den vorübergehenden Moment hinauswirken, und ob durch Kritik möglicherweise Wandel resultieren kann.

Womit sollten sich Städte nun beschäftigen? Wie werden wir zukünftig zusammenleben?

Corona betrifft die Stadt auf allen Ebenen. Es betrifft die Daseinsvorsorge, die Märkte, die Mobilitätsinfrastrukturen, das Gesundheitssystem und eine weitere Reihe grundlegender städtischer Infrastrukturen. In all diesen Bereichen beruht die moderne Stadt auf der Idee der Vernetzung: die Vorstellung, dass die Stadt als Ganzes durch zentral organisierte Infrastrukturen erreicht, vernetzt und zusammengehalten wird. Ich habe den Eindruck, dass wir gerade sehen, wie dieses Systemdenken bezüglich der Stadt an seine Grenzen kommt bzw. nicht mehr mit der Erfahrung von Stadt korrespondiert, wo eben alles anders funktioniert, auch viel fragmentierter und unkoordiniert.

In den Lücken und Rissen entstehen dann viele lokale Lösungen, wo plötzlich die halbe Stadt eigene Schutzmasken näht. Dasselbe gilt für die Versorgung mit Lebensmitteln. Im Kontrast zu den Hamsterkäufen gibt es viele Momente der lokalen Solidarität. Ein Beispiel aus dem Haus, in dem ich gerade bin: Im Hausflur hängt der Aushang eines unter Quarantäne stehenden Nachbars. Er bittet um jemanden, der seine Einkäufe erledigen kann. Diese Formen von Selbst-Organisation und Solidarität finde ich faszinierend und sie geben Hoffnung.

Die Frage nach der Beschleunigung oder Entschleunigung des Wandels ist noch sehr offen. Sie hängt davon ab, ob wir weiterhin die Corona-Krise nur als „Krise“ verstehen oder ob wir diese Krise als Zeichen einer grundlegenden Transformation verstehen können.

Ignacio Farías 04/2020

Diese Fragmentierung von Stadt als Infrastruktur des Alltags ist natürlich auch eine Konsequenz der vorangegangenen Privatisierung von Versorgungs- und sozialen Infrastrukturen. In Deutschland weniger, aber gerade in Ländern wie Spanien und Italien wird dies deutlich. Die Krise lässt ein klares Bild davon entstehen, was passiert, wenn die grundlegenden Daseinsinfrastrukturen privatisiert sind und nach einer Profitlogik geführt werden. Der Staat muss dann kompensieren. Nicht alle Staaten treten mit der gleichen Kraft auf, wie Deutschland dazu in der Lage ist: Mit vielen finanziellen Zusagen, Unterstützungsprogrammen und Zulagen für verschiedene Berufsgruppen. Aber es ist eindeutig die Stunde des Staates als letzte Instanz der Sicherung des menschlichen Lebens. Das wird uns nun bewusst.

Sie sind verantwortlich für die Ausbildung von Studierenden und Nachwuchswissenschaftler*innen. Wie können Sie in dieser Situation in Lehre und Forschung arbeiten? Wie helfen Sie Ihren Studierenden dabei, in der aktuellen Phase Orientierung zu gewinnen?

Zunächst müssen wir in der Lehre Räume anbieten, um nicht nur mit den Studierenden wissenschaftlich zu arbeiten, sondern auch, um über Sorgen zu sprechen und Unterstützung zu geben. Nicht nur in meinem Bereich der anthropologischen Theorie und der ethnografischen Methoden, sondern auch bei der allgemeinen Frage, wie wir unser Leben in dieser Stadt gestalten, soll es Raum für kritische Reflexion geben. Viele der Studierenden haben ihre Jobs verloren oder sind gerade dabei, sich neu zu orientieren.

Darüber hinaus ist die aktuelle Situation für uns als Ethnograph*innen besonders interessant, da wir vor große methodologische Herausforderungen gestellt werden. Natürlich könnte man ganz klassisch einfach die Frage stellen, wie Menschen die Situation wahrnehmen oder welche Praktiken sie entwickeln, und dabei die virologischen, epidemiologischen Aspekte nicht berücksichtigen – als ob wir ganz klar Kultur von Natur trennen könnten. Aber gerade in den letzten Jahren gibt es in der Sozialtheorie eine große Wende zu Theorien, die versuchen, Gesellschaft als mehr als menschliches Phänomen zu verstehen. Die Rolle von nicht-menschlichen Akteur*innen wird ernst genommen und unsere Konzeption von Gesellschaft erweitert. Dabei besteht die eigentliche Herausforderung darin, wie wir unsere ethnographischen Methoden erweitern, um Phänomene erfassen, die jenseits unserer sinnlichen Wahrnehmung als Forscher*innen sind. Das bedeutet dann neue Formen von Interdisziplinarität. Wir sollen uns trauen, gerade als Sozialwissenschaftler*innen mit den Lebenswissenschaftler*innen in einen Dialog zu treten und uns auf ihre Ansätze und Probleme einzulassen. Dabei geht es auch darum, nicht nur anthropologische Antworten auf anthropologische Fragestellungen zu geben, sondern ethnografische Methoden und anthropologische Theorien auf die Probleme anderer Disziplinen anzuwenden, um diese gemeinsam anzugehen.

Sie arbeiten bewusst mit Disziplinen zusammen, die Stadt, Umwelt und Lebensumfeld verändern wollen. Was könnten Planer*innen aus dieser jetzigen Situation lernen? Was sind Denkanstöße für Gestaltungsdisziplinen?

Zuerst sind es die neuen Formen von Interdisziplinarität von denen wir gerade sprachen. Es ist also undenkbar, auf Corona und die Krise ohne die Expertise der Virologie planerisch oder gestalterisch zu antworten – gerade in der ungeklärten Diskussion über die Formen der Ansteckung.

Eine weiterer Punkt ist das Systemdenken. In der Planung herrscht ein Verständnis von der Stadt als Ganzes und von städtischen Prozessen, die systemisch zu verstehen sind und welche mit bestimmten Anreizen und Eingriffen in bestimmten Richtungen gelenkt werden können. In der jetzigen Situation stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Figur von der Stadt als System – als Ganzes – wirklich hilfreich ist, um auf die vielen lokalen Antworten und Formen von Solidarität unterstützend zu reagieren. Also, inwieweit die Fragmentarität der Stadt als eine Ressource der Stadt in die Planung miteinbezogen werden kann. Das ist nicht einfach, auch weil dieses Verständnis teilweise das grundlegende Prinzip von Stadtplanung widerspricht.

Es ist nicht sinnvoll, Dichte zu bezweifeln, sondern die Frage zu stellen, wie einem dichten städtischen Leben Infrastruktur geben.

Ignacio Farías 04/2020

Der dritte, viel konkretere Punkt, hat mit dem Thema Nachverdichtung zu tun. Wir wissen alle, dass gerade in Zeiten von Klimawandel Städte dichter gestaltet werden müssen. Dichte stellt aber in der Corona-Krise eine große Gefahr dar und Dichte und Distanz scheinen zunächst widersprüchlich zu sein. Wenn wir uns auf eine Zukunft mit Pandemien vorbereiten wollen, stellt sich die Frage: Inwieweit ist diese Nachverdichtung das Richtige für die Stadt? Um eine gute Antwort zu geben, soll vielleicht Nachverdichtung umgedacht werden. Die Mobilitätswende könnte da eine wichtige Rolle spielen. Manchmal hat man den Eindruck, dass Städte so vollgepackt sind, nur weil ein Verkehrsmodus, das Auto, so viel Raum einnimmt. Welche Dichte wollen wir und was verstehen wir darunter? Wir müssen Dichte nicht als Gegenteil zur Lösung, sondern als Teil davon sehen.

Prof. Dr. Ignacio Farías is an urban anthropologist and teaches at the Institute for European Ethnology at Humboldt University in Berlin. His research focuses on the design, planning and transformations of urban infrastructures and ecologies.